Начало

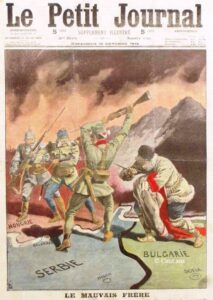

Даже мало-мальски читающие исторические опусы люди знают об убийстве наследника австрийского престола Франца Фердинанда от руки сербского гимназиста Гаврилы Принципа . Произошло это печальное событие летом 1914 года в Сараево. А сам Гаврила был тесно связан сербской террористической организацией под названием «Чёрная рука» (Црна рука или Единство или Смерть). Это убийство и стало поводом для начала Первой мировой войны , так как была устранена главная преграда, мешавшая вовлечению Австро-Венгрии в гибельную для неё войну.

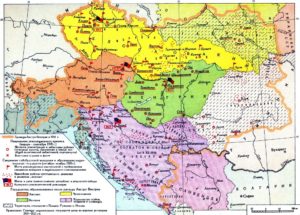

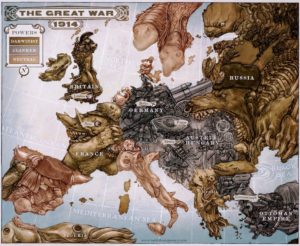

Ситуация на мировой арене по сравнению с периодом между двумя балканскими войнами, ухудшилась и для Австро-Венгрии и для всего Тройственного союза (военно-политический блок Германии, Австро-Венгрии и Италии). Причину такого положения австрийцы видели, с одной стороны, в усилении активности и держав Антанты (военно-политический блок России, Великобритании и Франции), особенно России и Франции, с другой стороны в отсутствии четкой стратегии действий, направленной на укрепление своего положения на Балканах.

Австро -Венгрия упорно искала союзников в лице Румынии и Болгарии, но и Россия также пыталась склонить этих нуждающихся в деньгах южных соседей в сферу своих интересов. Сильно беспокоила Австрию и Албания. После поражения в Первой Балканской войне Турции, Албания формально получила независимость. Но как обычно порядка в этом нищем и диком уголке Европы не было и тогда. Этим пытался воспользоваться Рим, так как итальянцы всегда мечтали о славе Древнего Рима и надеялись, что Албания станет их плацдармом для дальнейшей экспансии на Балканском полуострове. Кроме всего прочего на часть Албании претендовали Сербия и Черногория.

Албанский вопрос сталкивал Италию и Австро-Венгрию — союзников по Тройственному союзу. Одновременно Рим претендовал на австрийские области населенные итальянцами, что привело в последствии к «доломитовой» горной войне. Многие в Вене, особенно из партии «ястребов», давно уже не сомневались в том, что итальянцы — это не друзья , а враги Австрии. В итоге, даже Сербия отошла на второй план до сараевского убийства, когда вставал вопрос об Албании и позиции итальянцев в будущей войне . Итальянцы и Габсбурги (правящая династия Австро-венгерской империи) имели давние, исторические обиды.

Но самой большой головной болью австрийцев была Сербия. Разведка доносила , что готовится объединении Сербии и Черногории, а это вело к усилению Белграда и ослаблению позиций Габсбургов на Балканском полуострове. Было понятно , что поддерживаемый Петербургом Проект «Великой Сербии» бросал вызов державе Габсбургов. Крупное сербское население вызывало постоянный сепаратизм в Боснии , а уход турок с Балкан вызывал агрессивность России для возможного вытеснения Габсбургеров с угрозой, которая могла привести к краху всей Австро-Венгерской империи. Великая Российская империя к тому-же по-прежнему была отрезана от Средиземноморья и Атлантики и естественно проводила экспансию на Балканах. Австро-Венгрии на Балканах было что терять боснийские рудники давали большое количество разных полезных ископаемых, а в Черногории была отлажена железная дорога и отстроены сторожевые военные австо-венгерские крепости.

Надо сказать что назрела проблема и с Восточной Галицией , которая тянулась к Российской империи. Среди русинского населения этой восточной области Австро-Венгрии были сильны пророссийские настроения. Схожая ситуация была в провинциях Австро-Венгерской империи, которые граничили с Италией (Тироль, Триест) и Румынией (Трансильвания). Здесь австрийским властям также приходилось сталкиваться с сепаратистскими настроениями, которые поддерживались Антантой из-за рубежа.

В результате в Вене поняли, что ее уже не уважают и хотят совсем уничтожить. После выстрелов серба в Сараево надо дать резкую и мощную ответку , иначе постепенный крах.

«Сейчас или никогда» — под этим лозунгом выступили как давний сторонник войны с Сербией глава австрийского Генштаба Конрад фон Хётцендорф, так и министры иностранных дел и обороны — Леопольд Берхтольд и Александр Кробатин. В Вене надеялись, что будет быстрая локальная война, в которой Австрия разгромит Сербию, а Россия не успеет вмешаться. Франция и Англия в таком случае начинать войну не будут. Германия подтвердила Вене свою поддержку в случае войны и вскоре Сербии был выдвинут жесточайший ультиматум. Не хотевшая воевать Сербия согласилась почти со всеми пунктами, не смотря на подрыв своего суверенитета , но автрийская военная машина была уже запущена. Австрийцы начали обстрел Белграда и постепенно началась большая Война.

Война на суше и на море

После того как Австро-Венгрия 28 июля 1914 года объявила Сербии войну, правительство Черногории предложило помощь Сербии и 5 августа Черногория объявив войну австрийцам и также вступила в Первую мировую войну на стороне Антанты. Всего Черногория мобилизовала шесть дивизий, от 45 000 до 60 000 человек и вооружения 100 полевых и 100 горных орудий. С населением в 300 тысяч человек это составляло почти все боеспособное мужское население страны. Черногорскую армию возглавил король Черногории Никола I, начальником Генерального штаба стал генерал Янко Вукотич.

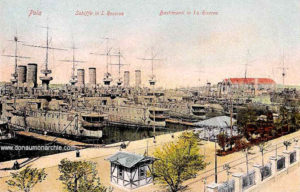

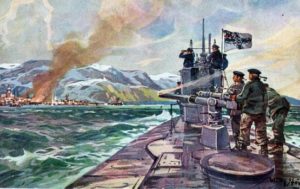

Французский флот, имея союзнические договоренности, приступил к блокированию австро-венгерского флота в Андриатическом море. В проливе Отранто (между Италией и Албанией) был создан постоянный патруль из французких эсминцев и подводных лодок, которые стерегли выход из моря. Союзный англо-французский флот базировался в оперативной базе на Мальте в 300 милях от пролива и был готов при появлении флота Австрии и Германии дать бой. Однако австро-венгерское командование заняло выжидательную тактику и за год основные силы так и не вышли из баз. Французский флот несколько раз входил в Адриатическое море, вызывая на бой противника, но безуспешно. Боевые действия с обоих сторон свели к стычкам легких сил и обстрелам сухопутных сил.

Но австрийцы тем не менее блокировали своим флотом побережье Черногории. Боевые действия между черногорскими и австро-венгерскими войсками начались 7 августа. По плану черногорского командования, черногорские войска при содействии французского флота, должны были захватить Котор, где находилась главная база ВМФ Австро-Венгрии и потом начать развитие наступление в Герцеговину. Однако все же от этого плана пришлось отказаться. По новому плану черногорская армия должна была действовать совместно с сербской армией и просто прикрывать её фланг.

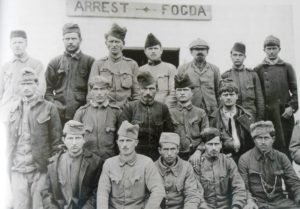

Командующий XIX. армейским корпусом фельдмаршал-лейтенант Игнац Тролльман, «покоритель Ловчена» со своим штабом у цетинского арсенала:

За время первых боёв черногорским войскам удалось захватить ряд австрийских городов: Будву, Грбаль, Петровац. Также черногорские войска действовали в Герцеговине и совместно с сербскими войсками проводили наступление на Сараево, но не достигли поставленной целей. За кампанию 1914 года черногорская армия, совместно с сербской армией отбила все наступления австро-венгерских войск. Но осенью 1915 года австрийские войска при помощи германской 11-й армии фельдмаршала Макензена начали новое наступление на сербском фронте. К тому-же через 8 дней без объявления войны в Сербию вторглись болгарские войска.

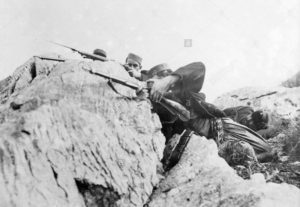

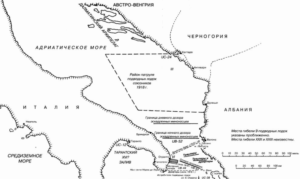

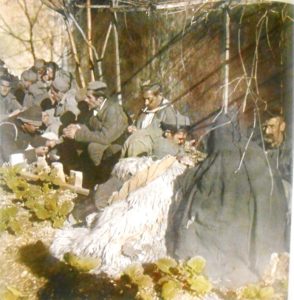

Основная часть войск была вынуждена отступать вглубь территории страны. Лишь части черногорской армии в Санджаке под командованием Я. Вукотича стойко противостояли австро-германским войскам прикрывая отход сербской армии . Тогда, в Рождество 1916 года, 6 тысяч черногорцев из Санджачской дивизии на 3 дня остановили наступление 20 тысячного австро-венгерского корпуса. Своей победой на реке Таре черногорцы дали отступающей и деморализованной сербской армии возможность эвакуироваться в порты Албании через труднопроходимый маршрут Печ — Андриевица — Подгорица — Скадар — Порт Драч (Дуррес Албания). Отступавшей сербской армии предстояло зимой преодолеть множество горных перевалов на высоте от 1000 до 1700 м. Зима выдалась необычайно холодная и сербская эвакуация получила название «Албанская голгофа» (Албанска галгота), в связи с тем, что все осознавали, какие потери понесет изможденная армия сербов за время зимнего перехода через замерзший массив Проклетье.

По некоторым данным, от морозов, гибели при падении в пропасти, от нападений недружественных албанцев за время этого перехода погибло 72 тысячи человек (около трети всей отступавшей сербской армии).

Но сербскую армию все-же удалось сохранить и она была эвакуирована на Корфу. После переформирования и отдыха на острове Корфу сербские воины были переброшены в Грецию, на Солунский фронт, и продолжили борьбу за освобождение Сербии. 1-го ноября 1918 года Белград был ими освобожден.

14 января австрийцы захватили столицу королевства Цетинье. Основные силы черногорской армии были окружены войсками противника. 19 января король Никола I бежал из страны в Италию.

Черногорское так называемое «ущербное правительство» (krnjа Vladа), составленное тремя оставшимися королевскими министрами после эвакуации из страны короля Николы I и его двора, попыталось спасти национальную государственность, заключив с Австро-Венгрией сепаратный мир. По сведениям черногорского историка В.Йовановича, из Вены даже поступали «неофициальные сигналы», что престарелый император Франц-Иосиф I готов принять такой вариант. Но черногорский король Никола I, находившийся в эмиграции Италии и поддерживавший связь со своими министрами на родине, отказался предоставить им полномочия на заключение мира.

После этого «ущербное правительство» было распущено, и с 1 марта 1916 г. в Черногории был установлен режим австро-венгерской военной оккупации, идентичный введенному в соседней Сербии.

Территория страны была оккупирована австро-венгерскими войсками, армия демобилизована. Черногория была выведена из войны. Однако остатки черногорской армии и часть населения страны не смирились с иностранной оккупацией и продолжили партизанскую борьбу. В этот период около 10 000 черногорцев были заключены австрийскими властями в конц-лагеря. Однако к началу весенних сельскохозяйственных работ 1916 г. большинство рядовых военнопленных-черногорцев были распущены оккупантами по домам, чтобы вернуть рабочие руки в разоренное войной сельское хозяйство страны.

Перед флотами союзников по Антанте встала задача эвакуации остатков сербских войск из порта Драч( албанский Дуррес) и Сан-Джованни ди Медуа (албанский Шенджин.)

Австрийцы знали, что союзники начали крупные поставки снаряжения и боеприпасов сербской армии. Транспорты следовали из Бриндизи в упомянутые 2 порта. 1 декабря итальянцы оккупировали греческий порт Валона, чтобы получить удобную якорную стоянку. Между прочим, офицеры британских кораблей, сопровождавших десантный отряд, описывали высадку как исключительно медленную и неорганизованную, хотя итальянцам не мешал никто, кроме их собственной расхлябанности. Естественно, что австрийцы хотели помешать этим перевозкам. Австрийское командование решило нанести удар по Сан-Джованни ди Медуа и уничтожить находящиеся там корабли Антанты. Но об этом эпизоде мы расскажем в следующем посте.

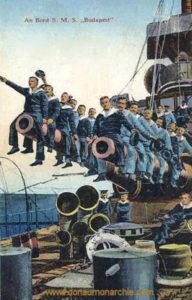

Главная база флота была в Поле (Пуле Хорватия), на северном конце Адриатики – прекрасная естественная гавань. В Поле имелось 2 сухих и 3 плавучих дока, а также 3 построечных стапеля. К югу по Адриатике имелся целый ряд меньших военно-морских баз в Сибенико. Рогоснице, Спелато, Фиуме и Триесте. Наконец, был порт Каттаро (Котор) – ряд из трех глубоководных фиордов, защищенных с Адриатики высокими горами. Хотя в Каттаро не было достаточной ремонтной базы, этот порт стал жизненно важным во время войны.

Принимая во внимание нейтралитет Италии, в Австрии понимали, что главной деятельностью флота будет охрана собственного побережья от атак неприятеля. После объявления войны Австро-Венгрии Францией и Великобританией было очевидно, что вскоре на Адриатике появятся их морские силы. 10 августа Австро-Венгрия объявила о блокаде побережья Черногории и дала нейтральным судам срок до 12 ч дня 11 августа, чтобы покинуть этот район. Блокаду производили крейсера «Szigetvar» и «Zenta», при поддержке эсминцев. До 12 августа у черногорского побережья оперировал броненосный крейсер «Kaiser Karl IV», который обстреливал позиции черногорской береговой артиллерии, а на следующий день, 13 августа, его сменили «Wien», «Monarch», «Budapest» и крейсер «Kaiser Franz Ioseph I».

«Monarch» начал бомбардировку 13 августа, 15 августа ее продолжил «

(по некоторым данным [19], возможно, что и вся 5-я дивизия), а 24 августа «Monarch» и «Wien» участвовал в особенно эффективной бомбардировке, которая «согнала» черногорские силы с горы. Между тем к Адриатике приближалась французская эскадра вице-адмирала Буэ де Лаперьера, которая получила задание заблокировать противника в Адриатическом море и не допустить его проникновение в Средиземное море. Французский адмирал имел в распоряжении достаточно сил – 2 современных дредноута, 2 эскадры старых линкоров, дивизию крейсеров и 3 флотилии эсминцев. Ее усилила эскадра британских крейсеров под командованием контр-адмирала Трубриджа.

Тем не менее корабли типа «Monarch» не оставались без работы: 9 сентября «Monarch» обстреливал только что созданную французскую радиостанцию в Будуа (Будва) , а 17 сентября он отправился на юг вдоль далматинского побережья до района Антивари (Бар), где обстрелял радиостанцию у порта Воловина. В тог же день

обстрелял е внутреннего рейда Каттаро черногорские позиции близ Свети Вара.

Весной 1915 г австро-венгерский флот был усилен несколькими немецкими малыми подводными лодками, их операционными базами стали Пола и бухта Каттаро. Хотя вступление в войну Италии на стороне Антанты в мае 1915 г. усложнило ситуацию на Адриатике еще более не в пользу Австро- Венгрии, союзники не проявляли инициативу, если не считать операций легких сил. А после торпедирования французского броненосного крейсера «Leon Gambetta» 27 апреля 1915 г. и итальянского «Giuseppe Garibaldi» 18 июля 1915 г. ни один броненосный корабль Антанты уже не был замечен к северу от Отрантского пролива.

Завершение войны и закат Австро-Венгрии

Смерть императора Франца Иосифа I 21 ноября 1916 г. привела к потере единого стержня, объединяющего «двойную монархию». Ухудшение военной ситуации, рост националистических и социалистических настроений привели к неверию в будущее империи, что вылилось в ряд инцидентов. 5 октября 1917 г. офицеры миноносца «Тв-11» были арестованы экипажем, затем он покинул Себенико, пересек Адриатику и, придя в Италию, капитулировал. 11 мая 1918 г. два матроса из экипажа «Тв-80» были казнены за подготовку подобной попытки. 3 июня 1918 г. два морских летчика итальянского происхождения дезертировали в Италию на летающей лодке «L-127». Тем не менее, в общих чертах лояльность к офицерам в австрийском флоте сохранялась, несмотря на наличие служащих на нем шести национальностей: немцы (австрийские), чехи, венгры, хорваты, далматинцы и итальянцы.

22 января 1918 г. рабочие морского арсенала в Поле объявили забастовку, а 1 февраля дух революции достиг бухты Каттаро, где мятеж, инспирированный коммунистами, вспыхнул на 5-й дивизии австро-венгерского флота. Команды около 40 кораблей отказались повиноваться. Причины были очевидны: – недостаток снабжения, отклонение жалоб, влияние чешской и югославской эмиграции и события в Монархии и в мире. Матросы арестовали офицеров и взяли командование в свои руки. Был выбран «Центральный матросский совет», который находился на броненосном крейсере «Sankt Georg». Этот «Совет» составил требования мятежников: немедленные переговоры Монархии о заключении мира, политическая независимость, мир без аннексий, немедленная демобилизация и введение милицейской системы, признание права народов Монархии на самоопределение, введение демократического правления и лояльный ответ на ноту Вильсона. Также были различные социальные требования.

3 февраля в бухте Каттаро (Котор) бросила якоря 3-я дивизия кораблей из Полы (Пула Хорватия) . И после обстрела береговыми батареями власть на флоте восстановили и с восстанием было покончено. Контр-адмирал Ганза с частью 5-й дивизии также помог подавить эту попытку развала флота. Было арестовано около 800 мятежников, 40 из них были преданы военному суду. Четверо лидеров восстания Ф. Раш, А. Грабар, И. Сисгорич и М. Берничевич приговорили к смертной казни. После восстания адмирал Ньегован подал в отставку и был сменен адмиралом Хорти на посту командующего флотом.

Использован материал и Казнаков И. “Броненосные флоты Европы”